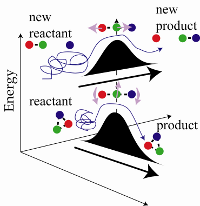

北海道大学電子科学研究所分子生命数理分野の寺本央助教らは、新規な構造転移反応の機構を明らかにしました。その機構の概念図を図1に示しますが、分子のエネルギーをあげていくと、あるエネルギーを境に、その分子の主要な構造転移反応が別の新しい構造転移反応に切り替わる、というものです。

あるエネルギーを境に、主要な反応物(reactant)と生成物(product)とそれらをつなぐ反応座標が、切り替わる(紫矢印で反応座標に対応する変位の方向を表しています。)

1935年頃、Eyringらによって、H.絶対反応速度論と呼ばれる統計的化学反応理論が、分子の物性からその分子の構造転移などの化学反応を予測するために提唱されました。その理論の骨子は、彼の著書『THE THEORY OF RATE PROCESSES』にまとめられていますが、そこで登場する反応座標とは、分子の生成物と反応物に相当する二つの安定構造をつなぐ最小エネルギー経路に添う座標のことでした。その最小エネルギー経路は、分子の運動が十分ゆっくりしていてボルツマン分布に従うとすると、もっとも起こりやすい経路ですから、その理論が提唱されて以来、多くの化学者によって、化学反応は最小エネルギー経路に沿って起こると考えられてきました。そのときに最小とされるべきエネルギーは、分子が静止していると仮定したときに分子が持っているエネルギーで、ポテンシャルエネルギーと呼ばれているものです。従って、ここでの反応座標は、ポテンシャルエネルギーの形状だけからきまり、分子の運動形態には依存しません。

しかし、一般に、分子がどのように形を変えるかは、分子の運動形態に依存します。身近な例で説明しますと、ボブスレーが走る軌跡は、コースの形状だけからは決まらず、ボブスレーの速度、ボブスレーに乗っている人の動き、等の運動形態に依存するようなものです。以上のことから、分子の運動形態の情報も含んだ、より一般的な反応座標の概念をつくることが望まれてきましたが、そのような概念は、本研究グループの小松崎教授、同時期に、ジョージア工科大学のT. Uzer、ブリストル大学のS. Wigginsらによって2000年頃に独立に考え出されました。しかし、そのような一般化された反応座標も分子のエネルギーとともに連続的にしか変化しないものと考えられていて、その反応座標が不連続的に別の反応座標に切り替わる可能性に関してはまったく議論されてきませんでした。

本研究グループは、初めて、そのような不連続的な切り替わりが実際に起こる、ということを電場と磁場中を運動する水素原子のモデルにおいて示しました。また、その切り替わりの機構を、より一般的な、法双曲不変多様体と呼ばれる概念に基づき説明することに成功しました。これにより、この切り替わりは、このモデルに特有なことではなく、あるクラスの分岐を示す分子全般に起こりうる、ということが分かりました。この切り替わりの機構は、現在、分子の構造転移反応の制御にも利用できると考えられています。 また、この法双曲不変多様体の概念は、数学における力学系理論のみならず非線形科学、物理におけるカオス研究などさまざまな分野で学際的に研究されている概念で、この切り替わりの機構の解明は、分子の運動のみならず、ロボットの運動、天体の運動、乱流など流体の運動等、さまざまなものの運動の解明へつながると期待されています。

本研究は、北海道大学電子科学研究所の小松崎民樹教授、ならびに奈良女子大学理学部物理学科の戸田幹人准教授らとの共同研究で行われました。

本研究成果は、米国科学誌『Physical Review Letters』の電子版で2011年2月4日(米国東部時間)から公開されています。