北海道大学電子科学研究所の玉置信之教授と大学院生Rijeesh K.らの研究グループは、右手型と左手型の区別がある化合物を、区別がない化合物のみから左右選択的に作り出す新しい光反応を見出し、その機構を明らかにしました。

自然界では、アミノ酸や糖のように鏡に映した形が元の形と重ならない構造を持った(右手型と左手型が区別できる)分子のうち、一方の型が使われています(ホモキラリティー)。しかし、最初にどうやって一方が選ばれたのかは不明です。左右の区別がない化学種のみから、区別のある化合物を右手型と左手型の量比に偏りを持たせて合成する方法は、絶対不斉反応と呼ばれ、これまでに光反応による1,2-ジアリールエチレンからのヘリセンの生成で知られているのみでした。また、肝心の左右に偏りが生じる機構はよくわかっていませんでした。今回見出された物質と新しい絶対不斉反応は、自然界のホモキラリティー達成の起源を説明する新しい分子機構の提案として興味が持たれます。

本成果は、10月30日に、英国王立化学会のChemical Science誌にオンライン掲載されました。

分子には、右手と左手のように、お互いに重ねあわせることができないが、一方を鏡に映した時、鏡に映った形がまさにもう一方の形とピッタリと重ねあわせることが可能な、一対の分子たちが存在します。このような一対の分子たちの組を鏡像異性体と呼びます。鏡像異性体同士は、ほとんどすべての化学的及び物理的性質が同じです。しかし、生体に対する効果、すなわち生理活性は多くの場合異なります。サリドマイドという分子では、鏡像異性体の一方は、催眠鎮静薬としての働きがある反面、もう一方の鏡像異性体は、胎児の手足に重い障害をもたらすことが知られています。

鏡像異性体の各分子が、異なる生理活性を示すことの根源は、生体が鏡像異性体分子の一方のみを使って作られているためです。もし生体分子が右手型であった時、外から来る別の右手分子と左手分子は同様に作用するでしょうか。右手と右手または左手と左手では握手しやすいのに対し、右手と左手では握手しにくいように、生体を作っている分子が、鏡像異性体の一方であるとき、外から与えられる分子の右型、左型は厳密に識別されてしまうのです。

アミノ酸や糖は右手と左手の形が存在する(このことを、キラリティーを有するという)典型的な生体分子です。従って、それらを含む高分子であるタンパク質やDNAにも当然右手と左手の形が考えられます。しかし、自然はこれらの分子に一方の鏡像異性体のみを使うことを選択しました(自然界のホモキラリティー)。アミノ酸の場合、鏡像異性体D体とL体の内、L体を、糖では、D体を使っています(D体とL体は、鏡像異性体を有する基準分子グリセルアルデヒドの形を元に決定されます。)

このように、生体が鏡像異性体の一方を使うようになった起源はどこにあるのでしょうか。一方の鏡像異性体である化学種を予め加えていない通常の化学反応では、D体とL体は必ず1:1の比で生成します。一方、現在の有機化学では、一方の鏡像異性体のみを選択して合成することは可能です。しかし、そこでは必ず少なくとも触媒量の一方の鏡像異性体からなる化学種を存在させなければなりません。また、生体のしくみの中でも、鏡像異性体の一方からなるタンパク質(酵素)を触媒として、鏡像異性体選択的な化合物合成が行われています。しかし、一方の鏡像異性体の分子からなる生物が発生する前に、どうやって鏡像異性体の偏りができたかは未だ不明です。

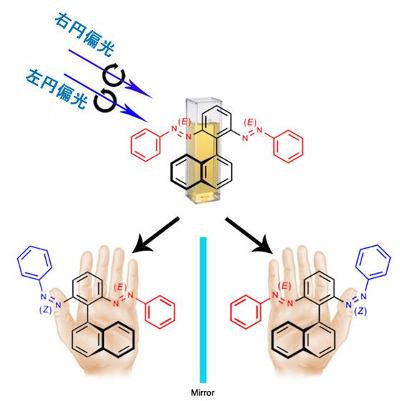

一方の鏡像異性体からなる一切の化学種を用いない鏡像異性体選択的な合成反応を絶対不斉反応と呼びます。不斉とは、鏡像異性体が生じる根源となる分子の性質のことです。絶対不斉反応は2つの要件を達成する必要があります。1つ目は、反応の開始段階で原料を含むあらゆる化学種が鏡像異性体を持たない化合物(アキラル化合物)であり、生成物が鏡像異性体を有する化合物(キラル化合物)であること。2つ目は、生成物の鏡像異性体比に偏りが生じることです。これまで絶対不斉反応としては唯一、円偏光*1を用いるヘリセン合成の例が報告されていました。この反応では、生成するヘリセンの鏡像異性体比に偏りが出ることは確かですが、肝心の偏りが出る機構がはっきりしませんでした。

今回の研究では、アキラル化合物がキラル化合物になる光反応とその逆反応であるキラル化合物がアキラル化合物になる反応が単一波長の光によって繰り返される新しい分子を設計して合成し、機構を明解に説明できる絶対不斉反応が円偏光下で達成されることを初めて明らかにしました。

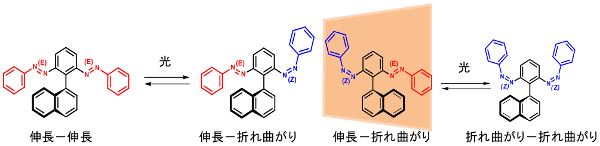

設計した化合物は、光によって可逆的に「折れ曲がり」と「伸長」を起こすフェニルアゾ基という官能基2つを、不斉の種となる骨格であるナフチルベンゼンに導入して設計し、合成しました。この分子では、フェニルアゾ部が両者とも伸長状態であるとき、熱的に最も安定です。溶液状態で光を当てると、フェニルアゾ基は、伸長状態と折れ曲がり状態の間で繰り返しの光反応を起こし、その2つの光反応が釣り合う状態比で平衡となります(光定常状態)。フェニルアゾ基は1分子に2箇所存在することから、光定常状態では、「伸長-伸長」、「伸長-折れ曲がり」、「折れ曲がり-折れ曲がり」の3種類の異性体の混合物となります。この内、「伸長-折れ曲がり」の異性体にはさらに鏡像異性体が存在します。通常の光の下では、この鏡像異性体間の比は1:1になります。しかし、光反応に用いる光として、円偏光を使うと、キラル化合物からアキラル化合物を生じる光反応の第一段階である光吸収の効率が、鏡像異性体間で異なるために、光反応速度が鏡像異性体間で異なります。その結果、光定常状態における「伸長-折れ曲がり」体の鏡像異性体比が1:1からずれることが予想されます。

右円偏光を用いて実際に実験をした結果、わずか0.4%ですが一方の鏡像異性体が多く生成することが明らかになりました。「伸長-折れ曲がり」体の2つの鏡像異性体の、右円偏光に対する吸収の度合いの違いから予想される生成物中の鏡像異性体の偏りは0.43%と算出されました。この実験結果と想定される機構に基づいて計算された結果のよい一致は、実際の反応がこの機構で起こっていることを裏付けます。

今回初めて、反応の機構がはっきりした分子系で、絶対不斉反応が示されました。宇宙では、中性子星から左右の一方に偏った円偏光が生成していると言われています。また、鏡像異性体の僅かな過剰を増幅するような化学反応はすでに幾つか知られていますので、円偏光によって生じた鏡像異性体の僅かな偏りが、そのような化学反応の機構で増幅されたという説明は成り立ちます。今回新たに示された円偏光によって誘起される絶対不斉反応は、自然界のホモキラリティーの生成のきっかけがいかなるものであったかを論じるときの一つの説として意義があると考えられます。