世界初!希土類を含む「交替磁性体」を発見

~次世代の磁気記憶技術に道~

ポイント

- 第三の磁性体「交替磁性体」の物質探索を行い、希土類元素を含む交替磁性体を世界で初めて発見しました。

- 従来の磁気記憶素子における情報の保持・読み書きには、強磁性体の↑(上向き)と↓(下向き)のスピン状態が利用されています。一方交替磁性体では、(↑ ↓)と(↓ ↑)の状態を用いた情報の保持・読み書きが可能です。

- 交替磁性体の基礎学理の構築とともに、工学的応用の実現が期待されます。

概要

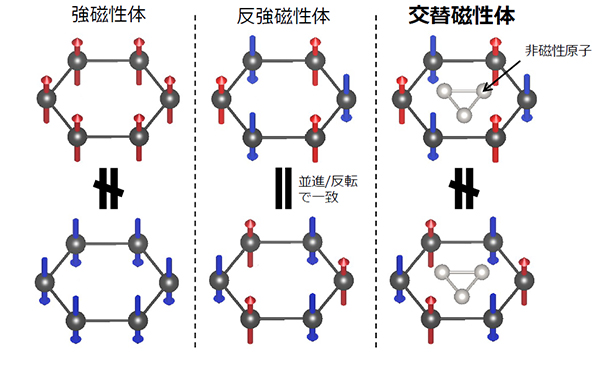

北海道大学電子科学研究所 電子物性材料創成分野 助教の大石遼平 (研究当時 広島大学先進理工系科学研究科 日本学術振興会特別研究員-PD)、広島大学先進理工系科学研究科の高畠敏郎 名誉教授、鬼丸孝博 教授らの研究グループは、希土類元素を含む交替磁性体を世界で初めて発見しました。交替磁性体では、図1のように、(↑ ↓)と(↓ ↑)の状態を区別できるため、強磁性体のように情報の保持・読み書きが可能となります。

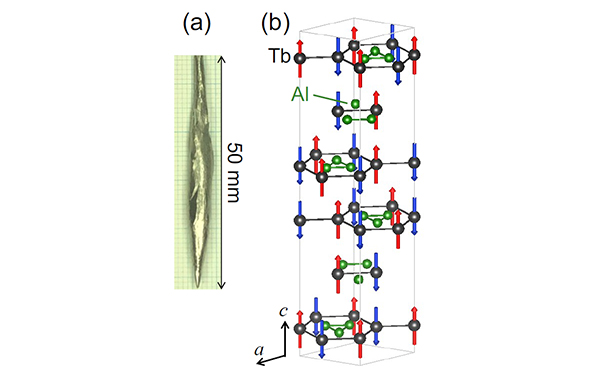

本研究では,希土類元素のテルビウム(Tb)を含む金属間化合物TbPt6Al3の純良な大型単結晶試料を育成し磁性と伝導を調べました。国内外の大型中性子実験施設を利用し磁気構造を決定することで、TbPt6Al3において(↑ ↓)と(↓ ↑)の状態が区別できることを明らかにしました。この希土類元素を含む初の交替磁性体の発見は、交替磁性体の基礎学理の深化や磁気記憶素子の進歩に貢献することが期待されます。

本研究成果は、2025年9月10日 (現地時間)に米国科学誌「Physical Review B」に掲載されました。

図1 交替磁性体の概念図。スピンが平行に並んだ強磁性体では、↑と↓の状態は並進操作や反転操作によって一致しないため、区別することが可能です。赤色と青色のスピンが反平行に並んだ反強磁性体では、(↑ ↓)と(↓ ↑)の状態が並進または反転操作によって一致します。交替磁性体では、反平行に並んだスピンと特殊な非磁性原子の対称性によって、(↑ ↓)と(↓ ↑)の状態が区別可能となります。

背景

従来の磁気記憶素子では、強磁性体の↑と↓の2つのスピン状態を用いて情報を保持・記憶しています。一方、スピンが反平行に並んだ反強磁性体では、(↑ ↓)と(↓ ↑)のスピン状態が、並進または反転操作によって一致するため、磁気記憶素子への利用は不可能とされていました。しかし最近、非磁性原子の特殊な対称性によって、(↑ ↓)と(↓ ↑)のスピン状態を区別できる反強磁性体が理論的に提案されました。この特殊な反強磁性体は、「交替磁性体」と呼ばれ、国内外で大きな注目を集めています。近年、実験的な実証も進みつつありますが、交替磁性体の実験例は、遷移金属元素を含む物質に限られていました。

研究成果の内容

本研究では、Tbイオンがハニカム構造を組む金属間化合物TbPt6Al3の純良単結晶試料を、高周波加熱炉を用い、チョコラルスキー法によって作製しました (図1(a))。この単結晶試料の磁性と電気伝導の性質を0.1 K以下の極低温まで調べました。さらに、英国ラザフォード・アップルトン研究所の高分解能チョッパー型中性子分光器MARIおよび東北大学金属材料研究所の中性子粉末回折装置HERMESによって、TbPt6Al3の磁気構造を決定しました。

図2(b)に示したTbPt6Al3の磁気構造では、反平行に整列したTbの磁気モーメントがハニカム格子を組んでいます。このTbのハニカム格子が、非磁性原子のプラチナ原子の三角形を内方しているため、(↑ ↓)と(↓ ↑)の2つのスピン状態が並進または反転操作によって一致しません。従って、TbPt6Al3が希土類元素を含む初の交替磁性体であることが明らかとなりました。

交替磁性体は、強磁性体に代わる次世代の磁気記憶素子への応用が期待されており、従来は遷移金属元素を含む物質を中心に研究されてきました。今回のTbPt6Al3の発見は、交替磁性体の基礎学理の深化や新規磁気記憶素子の開発に貢献する成果となります。

図2 TbPt6Al3の(a) 単結晶試料と(b)磁気構造。Tb原子(黒)のハニカム格子がアルミニウム原子(緑)の三角形を内包しています。

今後の展開

なお本研究は、日本学術振興会の科研費である、特別研究員奨励費 (課題番号 22KJ2336)、基盤研究C (課題番号21K03473)、学術変革領域A「アシンメトリが彩る量子物質の可視化・創出・設計」課題番号23A202における、研究計画班「アシンメトリ量子物質の深化」課題番号23H04870 (研究代表者:大原繁男)の一環として行われました。中性子粉末回折装置HERMESを用いた実験では、東京大学物性研究所 (課題番号23615)と東北大学金属材料研究所(課題番号202212-CNKXX-0001)の援助を受けました。

論文情報

論文名

TbPt6Al3: A rare-earth-based g-wave altermagnet with a honeycomb structure

著者名

Ryohei Oishi, Takanori Taniguchi, Devashibhai T Adroja, Manh Duc Le, Mohamed Aouane, Takahiro Onimaru, Kazunori Umeo, Isao Ishii, and Toshiro Takabatake

雑誌名

Physical Review B

DOI

お問い合わせ先

北海道大学電子科学研究所 助教 大石遼平(おおいしりょうへい)

TEL 011-706-9426

メール oishi[at]es.hokudai.ac.jp

参考資料

(1) 磁気記憶素子

磁石の極性や磁化の向きを利用して、情報の記録と書き出しをする素子です。従来、強磁性体の磁化の向きを、上向きなら「0」、下向きなら「1」というように、コンピュータが扱う数字 (0と1)と対応させます。身近な例では、ハードディスクや交通系ICカードにも磁気記憶素子は利用されています。

(2) 希土類元素

原子番号57のランタン(La)から71のルテチウム(Lu)までの15種類の元素に、スカンジウム(Sc)とイットリウム(Y)を加えた17元素の総称です。希土類元素は、私たちの生活に欠かせない永久磁石やディスプレイ材料などに広く使われています。

(3) チョコラルスキー法

シリコンやゲルマニウムなどの半導体材料の単結晶試料を育成する代表的な手法です。金属るつぼ内で原料を加熱して溶かした後、小さな単結晶を原料に接触させ、ゆっくりと引き上げることで、結晶が成長していきます。別名、「引き上げ法」とも呼ばれます。

(4) 中性子回折

中性子は原子核の中にある粒子の一種であり、スピンをもつことが特徴です。そのため、粉末中性子回折では、物質に入射した中性子に対する回折パターンを測定することで、原子の並び方だけでなくスピンの配列を精密に決定することが可能です。