光科学研究部門

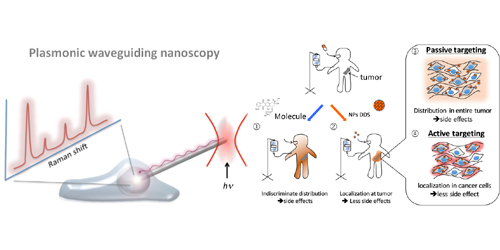

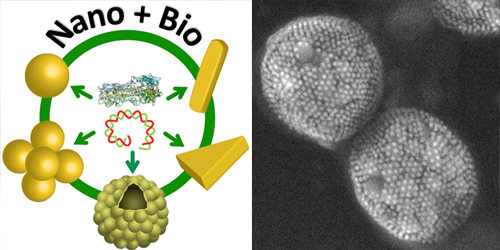

ナノ材料光計測研究分野

- 超解像蛍光・ラマン顕微鏡法の開発

- 単一細胞内部の動的挙動の直接観測

- 単一細胞内に直接アクセスできる内視鏡法の開発

- 薬・遺伝子輸送システム

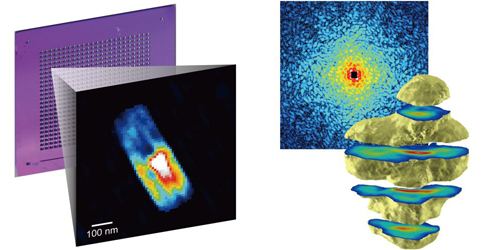

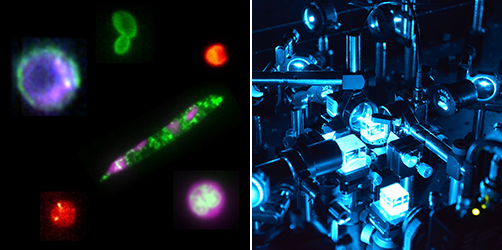

コヒーレント光研究分野

- X線回折顕微法による細胞小器官などのナノ構造解析

- 超高速コヒーレントX線イメージング法の開発

- 集光コヒーレントX線を用いたイメージング法の開発と生命科学への応用

- 光子の干渉を利用したX線分光法

- 原子分解能X線ホログラフィー

極微システム光操作研究分野

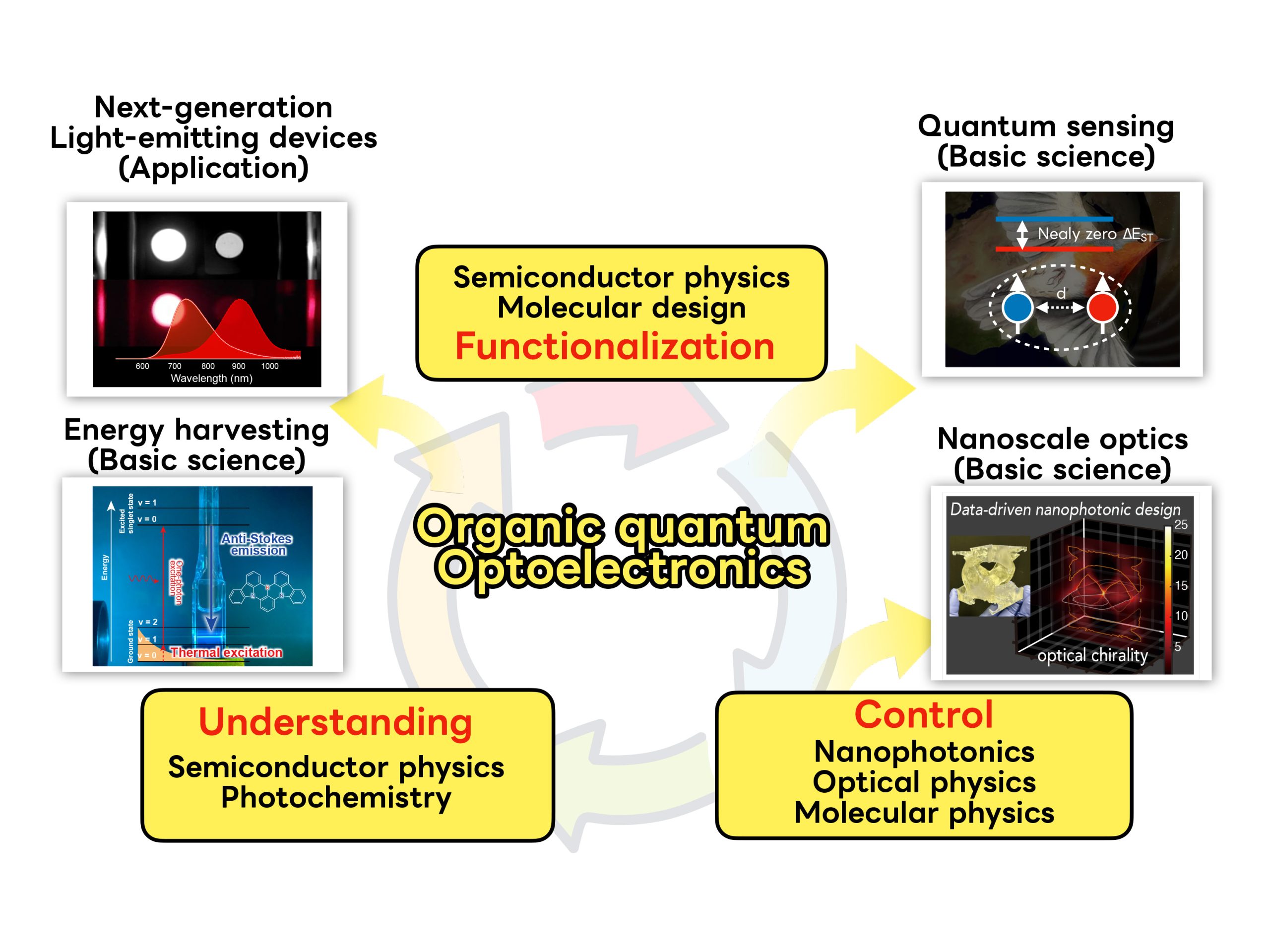

有機量子光デバイス研究分野

- 有機発光デバイスの研究開発

- 量子センシングデバイスに関する研究

- ナノフォトニクスに関する研究

物質科学研究部門

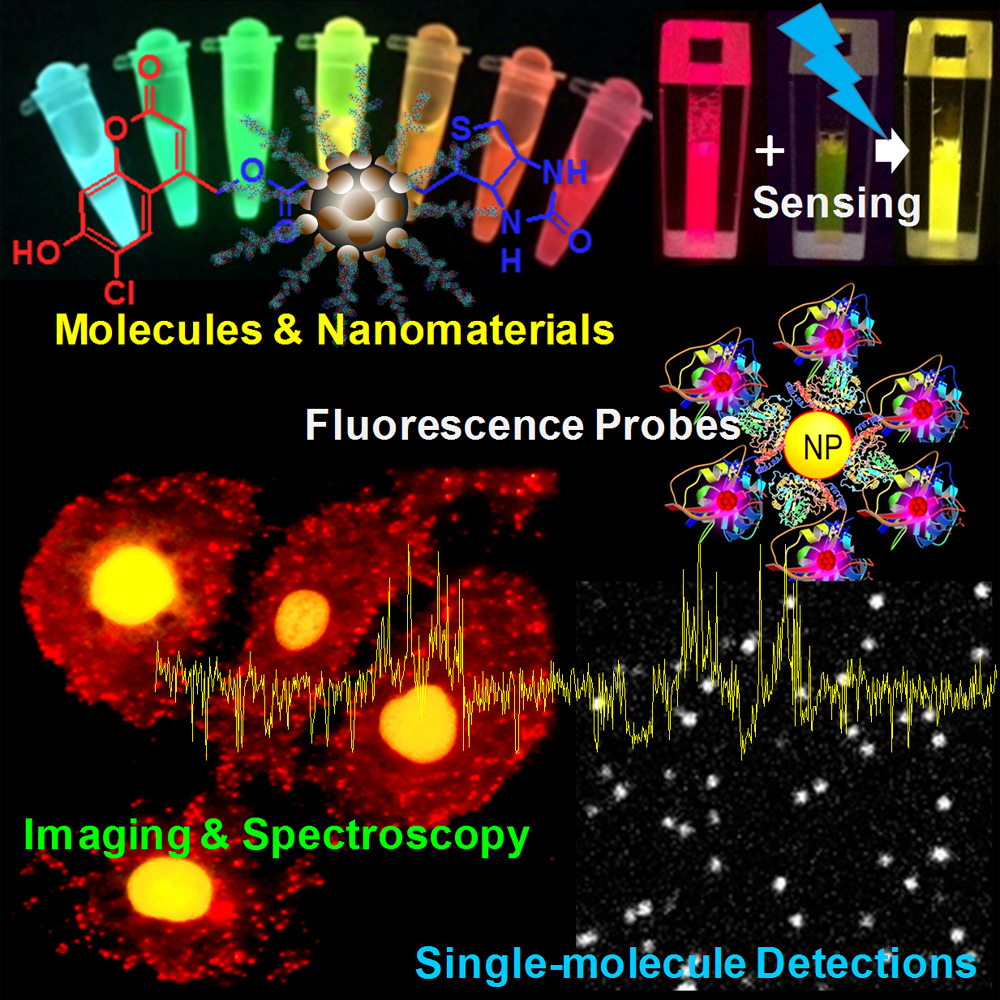

フォトニックナノ材料研究分野

- 光機能性分子およびナノ材料

- センシングとバイオイメージング用の蛍光プローブ

- 単分子検出およびイメージング

- 低次元材料中の電荷キャリアダイナミクスの制御

- エネルギーおよび電子移動のためのハイブリッドナノ材料

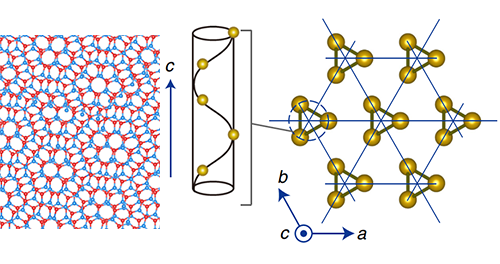

電子物性材料創成研究分野

- 凝縮電子系物質の新規開発

- カイラル構造物質とその特異な電子状態の探索

- 非周期構造を持つ新規積層物質開発

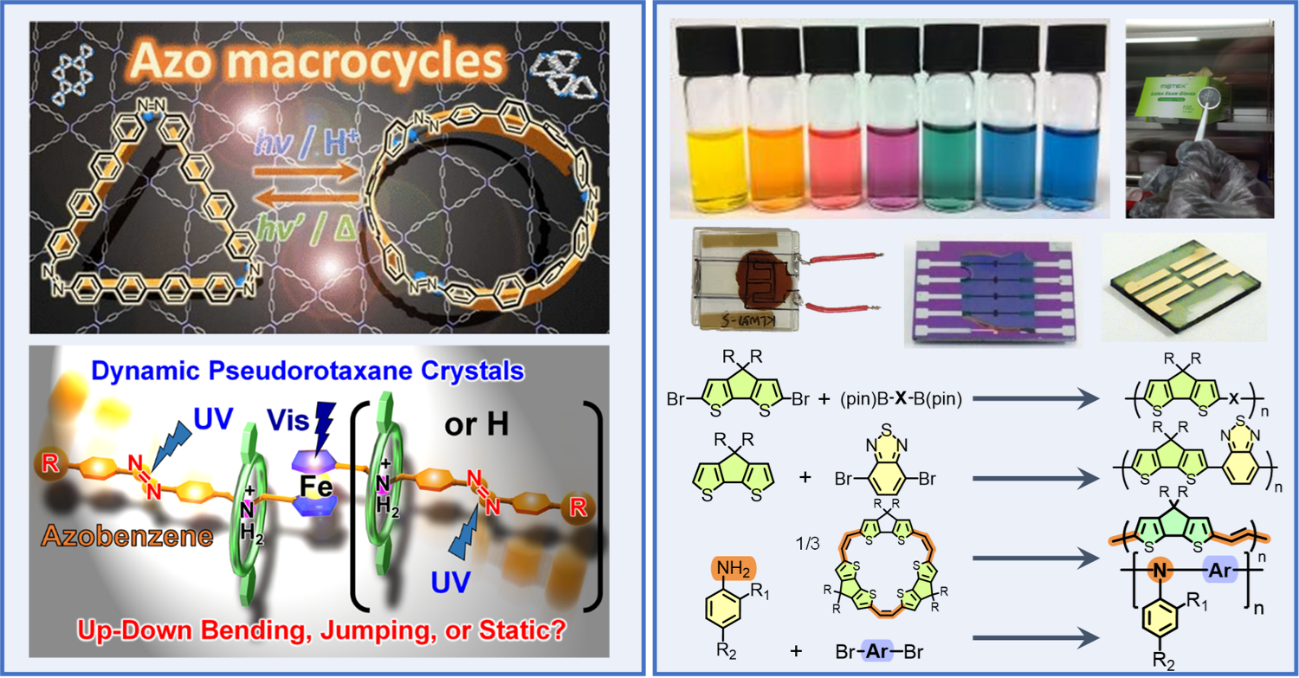

超分子マテリアル研究分野

- 光によって動く分子機械

- 光エネルギーの動力利用

- 共役分子の合成

- 有機エレクトロニクスへの応用

生命科学研究部門

光情報生命科学研究分野

- 高速バイオイメージング

- 大規模3D蛍光イメージング

- 深層学習による生体画像解析、情報抽出

- 光波エンジニアリングによる光遺伝学的生体制御

生体分子デバイス研究分野

- DNA及びDNA-mimeticsの組織化と光機能化

- DNA分子を鋳型とした金属ナノワイヤーの創製

- 人工ウイルスカプセルを用いたドラッグデリバリーシステムの構築

生体データサイエンス研究分野

- スモールデータ解析アルゴリズムの開発

- 医療機器・医療AI開発

- 病態脳ダイナミクスの解明

- 自律神経活動と多様な疾患との関連の解明

連携研究部門

社会連携客員研究分野

- 非線形ダイナミクスを用いた生体リズムの解析

- 歩行リズム解析による健康管理システムの開発

- 社会システム分析における質的認知手法の導入に関する研究

- 先端科学技術分野における研究組織論のあり方に関する研究

拠点アライアンス連携研究分野

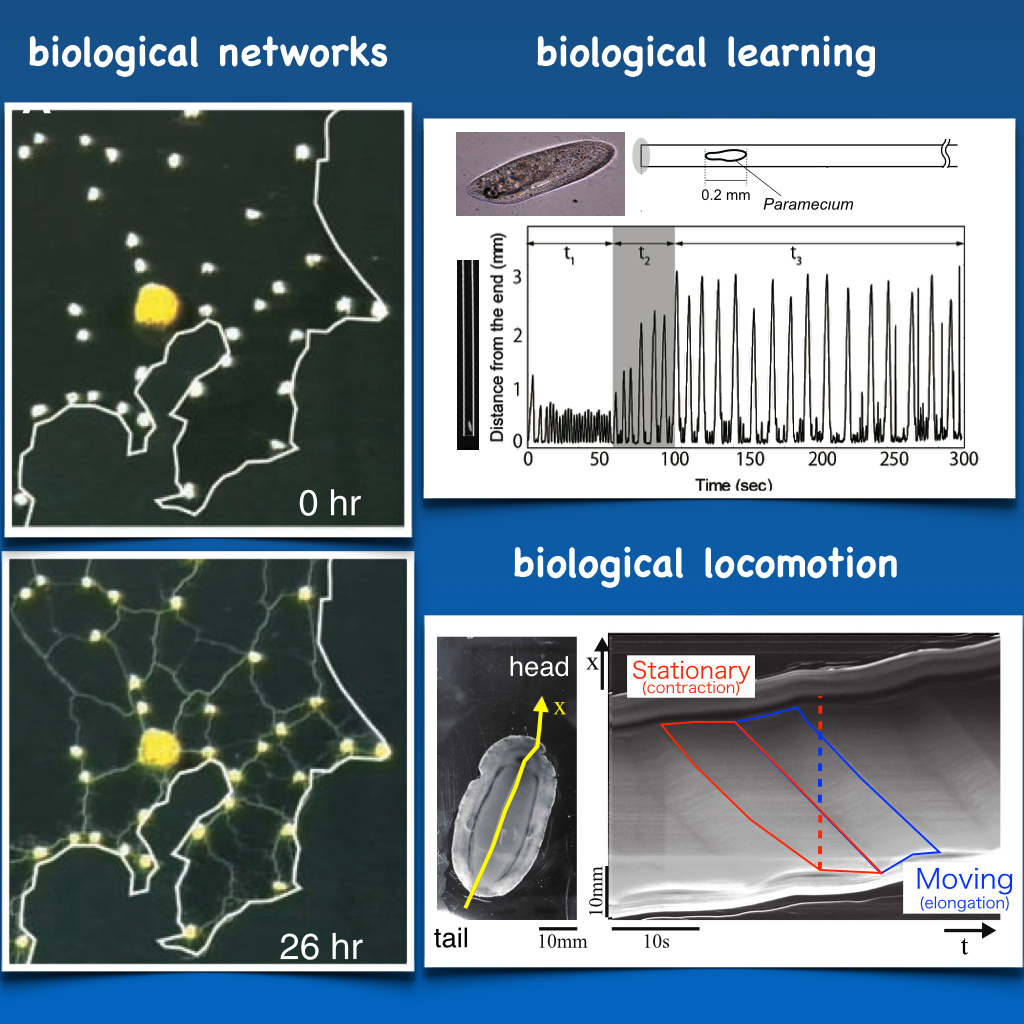

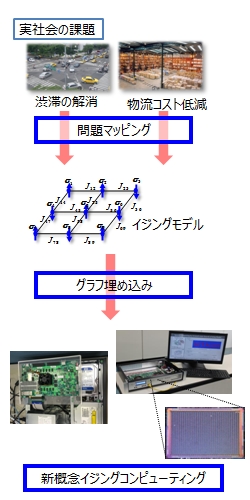

新概念コンピューティング研究分野

- 自然現象の創発現象を用いた新概念コンピューティングの探求

- 社会課題を物理現象にマッピングするモデル化技術の探索

- 社会の複雑なネットワーク構造から規則的なグラフへの埋め込み技術の開発

人間知・脳・AI研究教育センター連携研究分野

台湾国立陽明交通大学理学院連携研究分野

附属グリーンナノテクノロジー研究センター

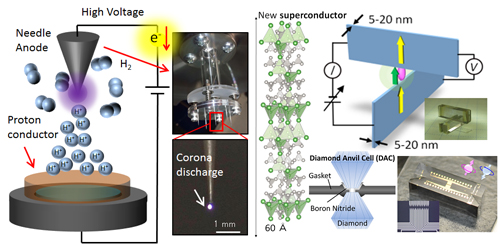

光電子ナノ材料研究分野

- ナノ構造スピントロニクスデバイスの創製

- 磁性薄膜を用いた光・磁気・電子デバイスの開発

- 新規超伝導物質の合成と高特性化

- キャリアと圧力の同時制御による新機能物性の探索

- ナノインプリント法による光学素子の開発

- 電圧印加による低温インプリント

- コロナ放電処理によるガラスの表面特性制御

- パラジウム触媒電極を用いたアルカリ-プロトン置換

薄膜機能材料研究分野

- 機能性酸化物を使った光・電気・磁気を同時に記憶する薄膜デバイスの開発

- 導電性酸化物の超構造作製と熱電材料としての可能性追求

- 特殊なエピタキシャル成長法の開発

- 新しい透明酸化物半導体薄膜トランジスタの開発

インタラクション機能材料研究分野

- 空間選択的自己集合による無機ナノ材料の構造-組成-機能設計とデバイス展開

- 堅牢性と分子認識能を兼ね備えた無機/有機ナノセンサ材料の開発

- 集積化人工嗅覚センサおよび匂いのデジタル化

- 匂いによる生体化学情報の収集-解析-利活用

物質・デバイス研究戦略室

共創研究支援部

ニコンイメージングセンター

本研究分野は、バイオイメージング技術に関する更なる技術改良、或いは新技術開発およびその生物学研究への応用を推進し、本学と顕微観察技術関連企業との連携強化ならびに本学における教育研究の豊富化、活性化や国際的な交流を目的とします。

- 最先端の顕微鏡とイメージング機器を設置し、基礎研究の環境を提供する

- 顕微鏡に馴染みのない研究者からハイエンドユーザーまで様々なレベルに合わせて顕微観察法のトレーニングコースを行う

- 顕微鏡ユーザーのアイデアを反映した新型顕微技術の開発を行う

国際連携推進室

電子科学研究所は国際連携による研究遂行・人的交流を推し進めています。各国(アジア:6、欧米:4)の研究所・センターと交流協定を締結し、スタッフや学生の交流、ジョイントシンポジウム等や共同研究プロジェクトを実施しています。国際連携推進室は、国際連携に関する企画立案・計画助言により国際連携活動を一層発展させる役割を担うとともに、国際ネットワークのハブとして連携活動を充実・強化するために平成24年度に設置されました。国内の研究所ネットワークと海外の研究組織ネットワークとの連携プログラムの設置を行っています。

- 毎年、海外から講演者を招待してのRIES-Hokudai国際シンポジウム

- 海外研究機関との学術協定締結(2018年9月現在でアジア6研究機関、欧米4研究機関)

- 文部科学省二国間共同研究事業、JST戦略的国際科学技術協力推進事業ほか(2007–2013年)

- 生物学と周辺領域の学際的国際共同研究を推進するヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム グラント賞受賞2007年1件、2010年2件、2013年1件 (受賞数(理研、東大に次いで)全国3位、教員数あたりの受賞率全国トップ)

- イグノーベル賞 2008年、2010年

- 優れた日英共同研究に授与される大和エイドリアン賞受賞1件(2010年)

- 優れた国際共同研究実績 Science 2007,2010, Adv. Mater. 2012, 2014, Nature Materials 2013, Nature Commun. 2015, Nat. Chem. Biol. 2017, ACSnano 2018他

ナノテクDXセンター

私たちは電子線描画装置を中心とした技術によるナノマイクロ微細加工、透過型電子顕微鏡をはじめとする多 様な分析機器群による微細構造解析による最先端研究・開発のための研究支援活動を行っています。

学内ユーザーヘの装置講習のみならず、他大学、公的機関、民間企業ユーザーヘも技術相談、装置講習、技術代行を実施します。また、積極的に共同研究の受け入れも行います。